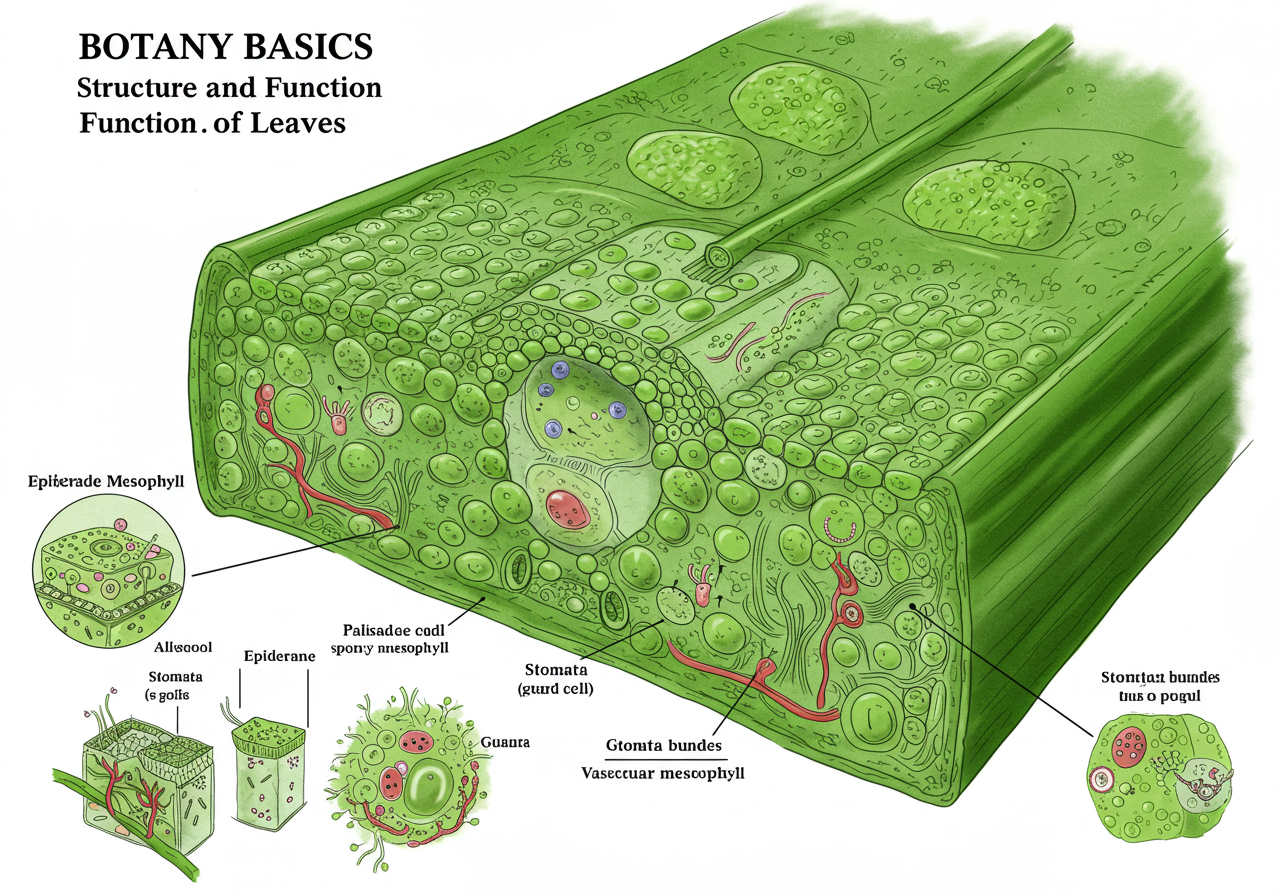

식물학 기초 잎의 구조와 기능

식물 잎의 다양한 구조적 특징과 각 부분의 기능, 광합성 과정, 기공 및 수분 조절 메커니즘과 환경 적응 전략까지 2025 최신 연구를 바탕으로 상세하고 깊이있게 안내합니다. 식물학 입문자부터 학생, 취미 식물 애호가까지 모두에게 필수 가이드입니다.

PRO TIP:

잎은 식물의 ‘광합성 공장’입니다. 각 세포와 조직이 협동하여 빛을 이용한 에너지 생산, 기공을 통한 수분조절과 가스교환, 환경 스트레스 적응 역할을 담당합니다.

기본부터 심화까지 한 번에 파악해 식물 성장과 관리 능력을 향상시키세요!

잎은 식물의 ‘광합성 공장’입니다. 각 세포와 조직이 협동하여 빛을 이용한 에너지 생산, 기공을 통한 수분조절과 가스교환, 환경 스트레스 적응 역할을 담당합니다.

기본부터 심화까지 한 번에 파악해 식물 성장과 관리 능력을 향상시키세요!

목차

- 잎의 외부 구조와 기능

- 잎의 내부 조직과 역할

- 광합성의 원리와 과정

- 기공의 구조와 가스 교환

- 수분 조절 및 증산 작용

- 환경에 따른 잎의 적응과 변화

- 잎 손상과 보호 메커니즘

- 자주 묻는 질문 (FAQ)

1. 잎의 외부 구조와 기능

잎은 식물의 광합성을 담당하는 주요 기관으로, 외부 구조는 빛 흡수 및 기체 교환, 수분 조절에 최적화되어 있습니다.

- 잎 표피(epidermis): 표면을 덮는 세포로, 기공과 털이 분포하여 수분 조절과 환경 보호 역할 수행.

- 왁스층(cutin): 표피 상부에 분포해 수분 증발 방지 및 외부 병원균 침입 억제.

- 기공(stoma): 가스 교환을 담당하는 작은 구멍으로, 개폐를 통해 증산과 광합성을 조절.

- 털(trichomes): 표면의 미세한 구조로, 빛 반사, 수분 흡수, 해충 방어 기능 제공.

2. 잎의 내부 조직과 역할

잎 내부는 광합성 효율과 물질 이동을 위해 다양한 조직으로 구성되어 있습니다.

- 유조직(mesophyll): 녹색 세포로 이루어져 있으며, 주로 엽육 세포와 해면 조직으로 나뉩니다.

- 엽육세포(palisade mesophyll): 빛을 직접 받는 부위로 엽록체가 풍부해 광합성의 중심 역할.

- 해면조직(spongy mesophyll): 엽육 하층에 위치하며 기공과 연결된 공기 공간이 많아 가스 교환에 유리.

- 혈관 다발(vascular bundles): 물과 영양분 공급 및 광합성 산물 수송을 위한 조직.

3. 광합성의 원리와 과정

잎에서 일어나는 광합성은 빛 에너지를 화학에너지로 변환하는 과정으로, 산소를 발생시키며 유기물을 생성합니다.

- 광합성 색소: 엽록소 a, b가 빛을 흡수해 전자 전달을 시작.

- 광합성 반응: 광합성 과정은 빛을 이용한 광반응과 탄소를 고정하는 암반응으로 구분됨.

- 빛 에너지는 ATP와 NADPH 생성에 기여하며, 암반응에서 이들이 사용되어 포도당 등 탄수화물 형성.

4. 기공의 구조와 가스 교환

기공은 식물에서 산소, 이산화탄소 교환과 증산작용을 조절하는 핵심 구조입니다.

- 쌍기공 구조: 양쪽에 위치한 두 개의 기공세포가 팽창과 수축을 조절해 기공 개폐를 결정.

- 기공 개방 시 이산화탄소 흡수, 산소 방출, 수분 증산이 활발히 일어남.

- 환경 스트레스(가뭄, 고온 등) 시 기공 폐쇄로 수분 손실 최소화.

5. 수분 조절 및 증산 작용

잎은 수분 손실을 통한 체내 수송 및 온도 조절 역할을 합니다.

- 증산작용(transpiration): 잎의 기공을 통해 물이 증발하면서 뿌리에서 물을 끌어올리는 동력 제공.

- 증산량은 기온, 습도, 빛강도, 바람 등 환경 영향 크게 받음.

- 수분 조절 실패 시 식물의 고사 위험 증대.

6. 환경에 따른 잎의 적응과 변화

잎은 다양한 환경에 적응하기 위한 형태학적·생리학적 변화를 보여줍니다.

- 건조 환경 적응: 두꺼운 왁스층, 기공 밀도 감소, 잎털 증가

- 저광 조건 적응: 엽육세포 내부 엽록체 증가, 얇은 잎 구조

- 영양 부족 시: 털 발달 증가, 잎 크기 축소

7. 잎 손상과 보호 메커니즘

잎은 병해충, 물리적 손상, 자외선 등 다양한 환경 스트레스에 노출됩니다.

- 자기회복력: 손상 부위를 덮는 세포 재생 및 켈린층 형성

- 피해 감소: 털, 왁스층, 색소 변화 등을 통한 외부 자극 차단

- 화학방어 물질(알칼로이드, 페놀 등) 생산

8. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 잎은 왜 초록색인가요?

잎 속의 엽록소가 빛 에너지를 흡수하는데, 초록색 빛은 반사하여 초록색으로 보입니다.

Q2. 기공이 너무 많이 열리면 어떻게 되나요?

수분 증발량이 많아져 식물이 탈수 위험에 빠질 수 있으므로, 기공 개폐를 잘 조절하는 것이 중요합니다.

Q3. 잎이 노란색으로 변하는 이유는?

노화, 영양 부족, 병해충 피해, 환경 스트레스 등이 원인이며, 조기 발견과 대처가 필요합니다.

Q4. 잎의 방향은 어떻게 결정되나요?

잎은 빛을 최대한 받기 위해 식물의 성장호르몬과 중력의 영향을 받아 배치됩니다.

- 잎은 광합성, 가스 교환, 수분 조절 등 식물의 생존에 필수적인 역할을 합니다.

- 외부와 내부 구조가 각자의 기능에 최적화 되어 있어 성장과 환경 적응에 핵심.

- 잎 관찰은 식물 건강과 생태 이해의 출발점이며, 관리에도 꼭 필요합니다.

'원예·조경·농업·산림 > 식물 작물 연구' 카테고리의 다른 글

| 식물의 필수 양분, 제대로 알고 키우자! 다량·미량원소 완벽 가이드 (0) | 2025.07.09 |

|---|---|

| 토양 미생물 다양성과 유기 농업의 지속 가능성 (0) | 2025.04.19 |

| 식물과 양분 - 필수원소 / 토양 구성 / 뿌리 흡수 (0) | 2025.04.15 |

| 식물 접목의 모든 것 대목과 접수의 기본 메커니즘 이해하기 (0) | 2025.04.14 |

| 삽목의 모든 것 : 성공 노하우 (0) | 2025.04.10 |

| 무성번식의 세계: 삽목, 접목, 취목, 분주 한눈에 이해하기 (0) | 2025.04.10 |

| 식물 호흡의 모든것 - 유산소와 무산소 호흡의 세부 경로 (0) | 2025.04.08 |

| 광합성에 영향을 주는 6가지 핵심 요소 (0) | 2025.04.07 |